La arquitectura financiera del Estado costarricense encuentra en el presupuesto público su instrumento más poderoso para materializar las políticas gubernamentales y cumplir con los mandatos constitucionales establecidos en el artículo 50 de la Constitución Política. Este instrumento trasciende la simple dimensión contable para convertirse en un complejo acto jurídico que programa y delimita toda la actividad financiera del sector público nacional.

El presupuesto constituye formalmente una ley aprobada por la Asamblea Legislativa, pero simultáneamente funciona materialmente como un acto administrativo de alcance general. Esta dualidad jurídica refleja la complejidad inherente a la gestión de los recursos públicos en un Estado social de derecho, donde convergen las decisiones políticas democráticas con las necesidades técnicas de una administración eficiente.

En el corazón de este complejo sistema se encuentra la Dirección General de Presupuesto Nacional, una entidad que supera ampliamente la conceptualización de un simple departamento administrativo. Esta dirección configura el órgano técnico especializado en el cual el Poder Ejecutivo deposita constitucionalmente la potestad exclusiva de preparación del proyecto presupuestario, conforme lo establece el artículo 177 de la Carta Magna.

La Dirección General funciona como la columna vertebral del Subsistema de Presupuesto y, por extensión, del Sistema de Administración Financiera de la República, tal como lo articula magistralmente la Ley N° 8131, conocida como Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. Esta posición estratégica la convierte en el nexo fundamental entre las decisiones políticas de más alto nivel y su traducción técnica en instrumentos ejecutables de política pública.

El presente estudio jurídico persigue realizar una disección exhaustiva de la naturaleza, competencias y limitaciones de la Dirección General de Presupuesto Nacional. El análisis se centra en comprender cómo este órgano ejerce su poder técnico-normativo y cómo interactúa con los demás actores del complejo ecosistema del poder financiero público costarricense.

La investigación delimita precisamente la naturaleza jurídica de esta dirección, su ubicación jerárquica dentro de la estructura orgánica del Ministerio de Hacienda y del Poder Ejecutivo, así como su marco competencial constitucional, legal y reglamentario. Particular atención se dedica a identificar sus potestades normativas y de dirección técnica, elementos que definen su capacidad real de influencia sobre la gestión financiera nacional.

El estudio también examina las limitaciones y contrapesos jurídicos que modulan su potestad, emanados tanto de la Asamblea Legislativa como de la Contraloría General de la República, y fundamentalmente de la jurisprudencia constitucional que ha moldeado su alcance interpretativo. Finalmente, se evalúan los desafíos contemporáneos que están reconfigurando su rol institucional, especialmente el impacto de la Regla Fiscal establecida por la Ley N° 9635 y la reciente Ley N° 10495 sobre Manejo Eficiente de la Liquidez del Sector Público.

La metodología empleada sigue un enfoque jurídico-dogmático, centrado en el análisis exegético y sistemático de fuentes normativas primarias. El estudio parte del análisis del «bloque de constitucionalidad» presupuestario, conformado por los artículos 176, 177, 179, 180, 183 y 184 de la Constitución Política, junto con el marco legal de desarrollo representado principalmente por la Ley N° 8131 y su reglamento correspondiente.

Este análisis normativo se complementa y contrasta con fuentes secundarias de carácter vinculante, particularmente la jurisprudencia de la Sala Constitucional y los informes técnicos de la Contraloría General de la República, que interpretan y modulan la aplicación práctica de las normas primarias. El estudio incorpora también un análisis comparado con las experiencias de las oficinas de presupuesto de Chile y México, para contextualizar las prácticas costarricenses dentro del marco de las mejores prácticas internacionales reconocidas por organismos especializados.

El estudio riguroso de la Dirección General de Presupuesto Nacional exige la precisión conceptual de los términos nucleares del Derecho Presupuestario y Financiero costarricense. Estos conceptos no constituyen meras abstracciones académicas, sino que definen los límites operativos y las competencias reales del sistema financiero público.

La Hacienda Pública trasciende la noción simplista de un acervo de fondos para constituirse en un régimen integral de gestión financiera. La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, citada en la Ley N° 8131, la conceptualiza comprensivamente como el conjunto que abarca «los fondos públicos, las potestades para percibir, administrar, custodiar… y las normas jurídicas… relativas al proceso presupuestario».

Esta definición holística refleja la complejidad de la gestión financiera moderna del Estado.

El Sistema de Administración Financiera representa el conjunto articulado de sistemas, órganos, normas y procedimientos administrativos diseñados para «facilitar la recaudación de los recursos públicos y su utilización óptima para el cumplimiento de los objetivos estatales». La Ley N° 8131 estructura este sistema en subsistemas especializados pero interrelacionados: presupuesto, tesorería, crédito público y contabilidad, cada uno con competencias específicas pero coordinadas.

Dentro de esta arquitectura, el Subsistema de Presupuesto comprende el «conjunto de principios, técnicas, métodos y procedimientos empleados, así como los órganos participantes en el proceso presupuestario». Esta definición subraya tanto la dimensión técnica como la institucional del proceso, elementos que convergen en la función rectora de la Dirección General.

La figura del Órgano Rector constituye una pieza clave en la arquitectura de la Ley N° 8131. La Dirección General de Presupuesto Nacional ostenta expresamente la designación como «órgano rector del Subsistema de Presupuesto», una atribución que trasciende las funciones meramente ejecutivas para incluir potestades normativas fundamentales.

Esta rectoría implica específicamente la potestad de «centralización normativa», entendida como la atribución para «definir el conjunto de los principios, técnicas, métodos y procedimientos empleados en el proceso a su cargo». Las normas técnicas y disposiciones emanadas de esta rectoría adquieren carácter obligatorio para todos los entes y órganos que se encuentren bajo su ámbito de competencia, configurando así un poder normativo de segundo nivel pero de efectos prácticos inmediatos.

Esta centralización normativa no significa uniformidad ciega, sino que permite la estandarización de procesos mientras mantiene la flexibilidad necesaria para atender las particularidades de cada entidad pública. La Dirección General ejerce así una función armonizadora que garantiza la coherencia del sistema financiero nacional sin sacrificar la eficiencia operativa de sus componentes.

El marco jurídico costarricense establece una sofisticada dualidad en la gestión presupuestaria, separando claramente la decisión política de la instrumentación técnica. Esta distinción resulta fundamental para comprender tanto las potestades como las limitaciones de la Dirección General de Presupuesto Nacional.

La Autoridad Presupuestaria representa el eje político-discrecional del sistema. El artículo 21 de la Ley N° 8131 crea este órgano colegiado, conformado por el Ministro de Hacienda, quien ejerce la presidencia, el Ministro de Planificación y un Ministro designado expresamente por el Presidente de la República. Su función primordial es política: asesorar al Presidente en materia de política presupuestaria y formular las directrices y lineamientos generales y específicos que orienten la gestión presupuestaria nacional, incluyendo los aspectos fundamentales de política salarial, de empleo público, inversión y endeudamiento.

En contraposición, la Dirección General de Presupuesto Nacional constituye el eje técnico-reglado del sistema. Funciona como el órgano técnico subordinado que ejecuta las decisiones emanadas del eje político, proporcionando los estudios técnicos y las propuestas especializadas que requiere la Autoridad Presupuestaria para fundamentar sus decisiones estratégicas.

Esta relación simbiótica se materializa en el artículo 22 de la Ley N° 8131, que establece que el Director de Presupuesto Nacional puede ser designado simultáneamente como Director del órgano ejecutivo de la Autoridad Presupuestaria, conocido como Secretaría Técnica. El Reglamento N° 30058-H-MP-PLAN confirma esta práctica institucional, indicando que el nombramiento de Director de la Secretaría Técnica puede recaer en el Director General de Presupuesto Nacional.

La división de competencias entre estos dos niveles resulta clara y complementaria. La Autoridad Presupuestaria define el contenido político: la política fiscal general, los techos de gasto por sectores, las prioridades de inversión pública y los lineamientos macroeconómicos. Por su parte, la Dirección General define la metodología de implementación: la normativa técnica específica, los procedimientos de análisis de anteproyectos, los criterios de evaluación y la consolidación final del proyecto de ley presupuestaria.

Esta estructura dual permite combinar la legitimidad democrática de las decisiones políticas con la coherencia técnica de la implementación, evitando tanto la tecnocratización excesiva como la politización improductiva de los procesos financieros especializados.

La actuación de la Dirección General de Presupuesto Nacional se encuentra rigurosamente enmarcada por los principios presupuestarios establecidos en el artículo 5 de la Ley N° 8131. Estos principios no constituyen meras declaraciones programáticas, sino que conforman el canon de legalidad que gobierna todas las decisiones técnicas y normativas del órgano rector.

El principio de universalidad e integridad establece que el presupuesto «deberá contener, de manera explícita, todos los ingresos y gastos» del sector público. Este principio constituyó la piedra angular de la reforma presupuestaria de 2001, diseñado específicamente para erradicar la práctica generalizada de «gastos extrapresupuestarios» que caracterizaba al régimen anterior y que debilitaba significativamente el control democrático sobre las finanzas públicas.

La universalidad implica que ningún ingreso público puede ser percibido ni ningún gasto puede ser ejecutado sin estar previamente contemplado en el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa. Esta exigencia fortalece tanto la planificación financiera como la rendición de cuentas, al concentrar en un solo instrumento legal toda la actividad financiera del Estado.

El principio de equilibrio presupuestario dispone que «el presupuesto deberá reflejar el equilibrio entre los ingresos, los egresos y las fuentes de financiamiento». Este principio clásico ha experimentado una profunda redefinición tanto doctrinal como práctica en los últimos años, particularmente a partir de la promulgación de la Ley N° 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Tradicionalmente, el equilibrio se entendía como una ecuación anual simple entre ingresos y gastos dentro de cada ejercicio económico. Sin embargo, la introducción de la Regla Fiscal ha subordinado funcionalmente este concepto de equilibrio anual al concepto más amplio de sostenibilidad fiscal a mediano y largo plazo. Esto significa que la Dirección General debe ahora balancear el cumplimiento del principio de equilibrio con las exigencias de la trayectoria fiscal sostenible establecida por la nueva normativa.

Esta evolución refleja una maduración conceptual del sistema financiero costarricense, que ha transitado de una visión estática del equilibrio hacia una perspectiva dinámica que considera los efectos intertemporales de las decisiones fiscales presentes.

El principio de anualidad establece que «el presupuesto regirá durante cada ejercicio económico que irá del 1º de enero al 31 de diciembre». Aunque aparentemente simple, este principio no posee únicamente efectos formales, sino que se ha convertido en una herramienta jurídica fundamental que la Sala Constitucional ha utilizado para anular normas de ejecución presupuestaria que pretenden tener efectos más allá del período anual, invadiendo así las competencias de la Dirección General para los siguientes ciclos presupuestarios.

La anualidad garantiza la renovación democrática del mandato presupuestario y permite la adaptación de las prioridades fiscales a las cambiantes circunstancias económicas y sociales. Para la Dirección General, este principio define tanto el horizonte temporal de su planificación como los límites de validez de sus normas técnicas específicas.

El principio de programación requiere que «los presupuestos deberán expresar con claridad los objetivos, las metas y los productos que se pretenden alcanzar». Doctrinalmente, este principio busca vincular la asignación de recursos públicos con los resultados esperados, tal como lo exige el artículo 31 de la misma ley. Sin embargo, en la práctica costarricense, este principio ha mostrado debilidades significativas en su implementación, lo que ha motivado las recomendaciones internacionales de la OCDE para avanzar hacia un sistema efectivo de «Presupuesto por Resultados».

El principio de especialidad comprende dos dimensiones complementarias: la especialidad cuantitativa y la cualitativa. La especialidad cuantitativa establece que las asignaciones presupuestarias «constituirán el límite máximo de autorizaciones para gastar», mientras que la especialidad cualitativa dispone que «tampoco podrán destinarse saldos presupuestarios a una finalidad distinta de la prevista».

La Dirección General actúa como garante principal de este principio durante toda la fase de ejecución presupuestaria, ejerciendo un control continuo sobre el respeto a los límites cuantitativos y cualitativos establecidos en la ley de presupuesto. Este control se materializa a través de los sistemas informáticos integrados y los procedimientos de autorización previa que debe aplicar para toda modificación presupuestaria.

El principio de publicidad establece que «el presupuesto debe ser asequible al conocimiento público», mandato que se materializa específicamente en el artículo 48 de la Ley 8131. Este principio no se limita a la simple divulgación de la ley de presupuesto, sino que exige la disponibilidad pública de información comprensible sobre la ejecución y los resultados de la gestión financiera pública.

La estructura moderna de la Hacienda Pública costarricense constituye una consecuencia directa de las lecciones dolorosas aprendidas durante los períodos de inestabilidad política y «desastre fiscal» que precedieron a la promulgación de la Constitución Política de 1949. La doctrina histórica registra que, enfrentado a estas crisis estructurales, el país solicitó asistencia técnica a los Estados Unidos para modernizar su sistema de gestión financiera pública.

Un técnico estadounidense especializado en administración pública, tras realizar un análisis exhaustivo de la situación fiscal costarricense, entregó un informe que recomendaba cuatro reformas fundamentales. De estas, dos constituyen los pilares arquitectónicos de la estructura financiera actual: la creación de una «Oficina de Presupuesto» como órgano técnico dependiente del Poder Ejecutivo, y la creación de la «Contraloría» como órgano de fiscalización superior dependiente del Poder Legislativo.

Esta recomendación dual representa la génesis institucional tanto de la actual Dirección General de Presupuesto Nacional como de la Contraloría General de la República. El constituyente de 1949 adoptó esta estructura básica, pero introdujo una decisión de diseño institucional de trascendencia histórica: ubicó a la Oficina de Presupuesto dentro de la esfera exclusiva del Poder Ejecutivo, como su herramienta constitucional para la preparación presupuestaria conforme al artículo 177 de la Constitución, y estableció a la Contraloría como un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa según el artículo 183 de la misma Carta Magna.

Este diseño constitucional creó el sistema de pesos y contrapesos que define hasta la actualidad la gestión financiera pública costarricense: el Ejecutivo prepara, el Legislativo aprueba y fiscaliza, y un órgano técnico independiente audita. Esta arquitectura institucional ha demostrado notable resistencia y eficacia a lo largo de más de setenta años de funcionamiento.

Tras la promulgación de la Constitución de 1949, se emitió la Ley de Administración Financiera N° 1279 del año 1951. Esta ley, actualmente derogada, constituyó el primer intento sistemático de estructurar formalmente la «Oficina de Presupuesto» y regular integralmente el ciclo financiero del nuevo Estado democrático costarricense.

Bajo el régimen de la Ley 1279, el enfoque predominante de la gestión presupuestaria era fundamentalmente de control de legalidad y seguía un modelo histórico-inercial. El presupuesto se concebía primariamente como un instrumento de control de insumos, orientado a verificar que cada gasto contara con una partida presupuestaria asignada, más que como una herramienta estratégica de gestión orientada a resultados.

Este modelo operó eficazmente durante la segunda mitad del siglo XX, pero gradualmente demostró ser insuficiente para gestionar la creciente complejidad del sector público costarricense. El sistema permitió la proliferación de gastos extrapresupuestarios y dificultó significativamente la obtención de una visión consolidada y comprensiva de las finanzas estatales, debilitando tanto la planificación como el control democrático.

La crisis fiscal de los años ochenta y noventa, combinada con los esfuerzos de modernización del Estado impulsados por organismos internacionales especializados, evidenció la obsolescencia estructural de la Ley 1279. La promulgación de la Ley N° 8131 del 18 de septiembre de 2001 marca un hito histórico y representa una reforma paradigmática en la conceptualización de la administración financiera pública.

La nueva ley no constituyó un simple reemplazo normativo, sino que introdujo una filosofía de gestión completamente renovada, fundamentada en la integración sistémica. El artículo 26 define el Sistema de Administración Financiera como un conjunto integrado, mientras que el artículo 29 lo descompone en subsistemas especializados que deben mantenerse «interrelacionados»: presupuesto, tesorería, crédito público y contabilidad.

En este nuevo esquema institucional, la Dirección General de Presupuesto Nacional experimenta una transformación jurídica fundamental. Abandona su status de simple «oficina» ejecutora para ser elevada al rango de «Órgano Rector del Subsistema de Presupuesto». Esta rectoría trasciende las funciones simbólicas para otorgarle la potestad real de «centralización normativa» y la facultad específica de «dictar las normas técnicas del proceso de elaboración, ejecución y evaluación presupuestaria».

La Dirección General transitó así, jurídicamente, desde una función de controlador de partidas bajo la Ley 1279, hacia el rol de arquitecto y rector del sistema bajo la Ley 8131. Esto la convirtió en responsable no solamente de compilar y consolidar el presupuesto, sino de definir las reglas técnicas fundamentales bajo las cuales todo el Gobierno Central opera financieramente, ejerciendo así un liderazgo normativo de alcance nacional.

Las potestades y limitaciones de la Dirección General de Presupuesto Nacional se definen dentro de un entramado normativo jerárquico que encuentra su vértice en la Constitución Política y se desarrolla progresivamente hasta los reglamentos específicos de ejecución.

El artículo 176 constitucional establece los principios fundamentales de anualidad y equilibrio presupuestario. La anualidad dispone que el presupuesto regirá «del 1 de enero al 31 de diciembre» de cada año, mientras que el equilibrio requiere que «el monto de los gastos presupuestos no podrá exceder el de los ingresos probables». Fundamentalmente, este artículo declara que el presupuesto «constituye el límite de acción de los Poderes Públicos», estableciendo así la supremacía del instrumento presupuestario sobre la discrecionalidad administrativa.

El artículo 177 constituye la piedra angular que dota de existencia constitucional y poder específico a la Dirección General. Este artículo establece categóricamente que «La preparación del proyecto ordinario corresponde al Poder Ejecutivo por medio de un Departamento especializado». Esta disposición blinda constitucionalmente la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en la formulación presupuestaria y crea el marco legal para la existencia de la Dirección General.

Particularmente significativo resulta el párrafo que otorga a este departamento especializado «autoridad para reducir o suprimir cualquiera de las partidas que figuren en los anteproyectos formulados por los Ministerios de Gobierno, Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia y Tribunal Supremo de Elecciones». Esta constituye una de las potestades técnicas más amplias conferidas a un órgano no político en todo el diseño constitucional costarricense, permitiendo a la Dirección General incluso modificar los presupuestos de otros Poderes del Estado.

El artículo 179 configura los límites del Poder Legislativo durante la fase de aprobación presupuestaria y define el rol arbitral de la Contraloría General de la República. Establece que «La Asamblea no podrá aumentar los gastos presupuestos por el Poder Ejecutivo, si no es señalando los nuevos ingresos… previo informe de la Contraloría General de la República sobre la efectividad fiscal de los mismos». Esta disposición sitúa a la Contraloría como un árbitro técnico-fiscal entre las propuestas del Ejecutivo y las modificaciones del Legislativo.

El artículo 180 refuerza la rectoría de la Dirección General durante toda la fase de ejecución presupuestaria, al establecer que el presupuesto «sólo podrán ser modificados por leyes de iniciativa del Poder Ejecutivo». Esto garantiza que cualquier cambio sustantivo en las asignaciones presupuestarias debe originarse en la misma autoridad técnica que formuló el presupuesto original.

La Ley 8131 desarrolla extensamente las potestades constitucionales mediante el artículo 32, que detalla las competencias específicas de la Dirección General como órgano rector del Subsistema de Presupuesto. Entre estas competencias se destacan la elaboración conjunta con la Contraloría General de los criterios y lineamientos generales para el proceso presupuestario de todo el sector público, estableciendo así un marco de coordinación interinstitucional.

La Dirección General tiene la potestad de dictar las normas técnicas del proceso de elaboración, ejecución y evaluación presupuestaria de la Administración Central. Esta competencia normativa de segundo nivel le permite establecer los procedimientos operativos específicos que deben seguir todas las entidades del Gobierno Central, creando así un marco de uniformidad técnica sin precedentes en la administración pública costarricense.

La función de análisis de anteproyectos presupuestarios incluye expresamente los proyectos de los otros Poderes del Estado, materializando legalmente el mandato del artículo 177 constitucional. Esta competencia permite a la Dirección General «realizar los ajustes que procedan» en cualquier anteproyecto, siempre dentro del marco de las directrices políticas establecidas por la Autoridad Presupuestaria.

La elaboración de los proyectos de presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República constituye la competencia más visible de la Dirección General, pero se complementa con la elaboración coordinada con la Tesorería Nacional de la programación financiera de la ejecución presupuestaria, función desarrollada específicamente en el artículo 42 de la misma ley.

El Reglamento N° 30058-H-MP-PLAN, posteriormente sustituido por el N° 32988 manteniendo su esencia normativa, detalla la implementación práctica de la rectoría de la Dirección General en cada etapa específica del ciclo presupuestario anual.

Durante la fase de programación, la Dirección General define la «Técnica de programación presupuestaria» que debe ser utilizada por todas las unidades ejecutoras del Gobierno Central. El artículo 35 del reglamento resulta particularmente importante, pues faculta a la Dirección General a definir, mediante lineamientos y manuales técnicos especializados, todos los elementos de programación que deben incluir los anteproyectos: misión institucional, producción esperada, objetivos específicos, metas de gestión e indicadores de desempeño.

En la fase de formulación, la Dirección General remite las directrices e instrumentos técnicos a todos los órganos, quienes deben aprobar sus anteproyectos y remitirlos al Ministerio de Hacienda dentro de los plazos establecidos. En esta etapa opera una de las potestades técnicas más importantes: la Dirección General «hará el análisis de los anteproyectos… efectuará las modificaciones y ajustes que considere pertinentes», para finalmente «preparar el proyecto definitivo de Ley» que será presentado a la Asamblea Legislativa.

La fase de ejecución se rige por el principio rector de «centralización normativa y desconcentración operativa». La Dirección General ejerce la centralización mediante la emisión de «la normativa técnica que orientará la ejecución» y la elaboración de «los manuales de procedimientos para la ejecución del Presupuesto Nacional». Esta función normativa continua le permite adaptar las reglas de ejecución a las circunstancias cambiantes sin requerir modificaciones legales.

Durante la fase de evaluación, la Dirección General, coordinadamente con la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y el Ministerio de Planificación Nacional, define «la metodología e instrumentos que se utilizarán en el proceso de evaluación». Además, actúa como receptora de los informes semestrales y anuales de resultados de todas las entidades ejecutoras, cerrando así el ciclo de rendición de cuentas del sistema financiero.

La potestad de la Dirección General de Presupuesto Nacional, aunque amplia en su alcance técnico, no opera en un vacío institucional sino que coexiste dentro de un sofisticado ecosistema de controles y contrapesos diseñado para garantizar tanto la eficiencia como la legalidad de la gestión financiera pública.

El diseño constitucional establece un control dual fundamental entre la Dirección General y la Contraloría General de la República. Mientras la Dirección General, como brazo técnico del Poder Ejecutivo, prepara y ajusta el Presupuesto Nacional conforme al artículo 177 de la Constitución Política, la Contraloría General, funcionando como órgano auxiliar del Poder Legislativo, «examina, aprueba o imprueba» los presupuestos de la Administración Descentralizada, incluyendo municipalidades e instituciones autónomas, según dispone el artículo 184.2 constitucional.

Esta división de competencias no es meramente formal sino que refleja una filosofía institucional profunda: el Poder Ejecutivo controla directamente las finanzas del Gobierno Central a través de la Dirección General, mientras que el Poder Legislativo, a través de la Contraloría General, supervisa las finanzas del sector descentralizado. Este diseño busca equilibrar la necesaria coherencia de la política fiscal central con el respeto a la autonomía de las entidades descentralizadas.

Adicionalmente, la Contraloría General ejerce un control concurrente sobre la ejecución del presupuesto formulado por la Dirección General, mediante el «visado» del gasto y el «refrendo» de obligaciones antes de que se conviertan en obligación efectiva para el Estado, conforme al artículo 184.1 constitucional. Este control previo garantiza que la ejecución respete tanto la legalidad formal como la disponibilidad real de recursos.

Dentro del propio Ministerio de Hacienda existe una tensión estructural significativa entre la Dirección General de Presupuesto Nacional y la Tesorería Nacional, cada una ejerciendo la rectoría de subsistemas diferentes pero interdependientes del Sistema de Administración Financiera.

La Dirección General, como rectora del Subsistema de Presupuesto, tiene la competencia para aprobar qué se puede gastar, definiendo tanto la partida presupuestaria como el contenido específico del gasto. Por su parte, la Tesorería Nacional, como rectora del Subsistema de Tesorería, gestiona cuándo se puede efectivamente pagar, controlando la liquidez y la caja única del Estado.

Esta división de competencias genera una tensión operativa constante. La Dirección General aprueba gastos bajo el principio de anualidad, planificando la ejecución de recursos a lo largo de todo el ejercicio fiscal. Sin embargo, la Tesorería Nacional debe efectuar los pagos correspondientes respetando el principio de caja única y atendiendo a un flujo de caja que opera con frecuencia diaria o semanal, dependiendo de los ingresos efectivamente percibidos.

La Ley 8131 y su reglamento intentan resolver esta tensión estructural obligando a ambas direcciones a coordinar la «programación financiera de la ejecución» y a establecer «cuotas periódicas máximas» de gasto que respeten tanto la programación presupuestaria como las disponibilidades de caja. Sin embargo, el conflicto persiste en la práctica: la Dirección General autoriza el gasto mediante la afectación presupuestaria, pero la Tesorería Nacional debe autorizar independientemente cada pago mediante la liberación efectiva de fondos.

Esta tensión se ha convertido en el eje del cambio disruptivo introducido por la Ley 10495 sobre Manejo Eficiente de la Liquidez del Sector Público, que está redefiniendo fundamentalmente la relación de poder entre ambas direcciones y privilegiando la gestión de liquidez sobre la programación presupuestaria tradicional.

La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha sido determinante en la delimitación precisa de los contornos y límites del poder técnico de la Dirección General frente a los otros Poderes del Estado y las autonomías constitucionales específicas.

La Sala Constitucional ha actuado como férrea defensora de la potestad exclusiva del Poder Ejecutivo, y por extensión de su brazo técnico representado por la Dirección General, en la formulación y modificación del presupuesto nacional. Los votos N° 0470-2025 y N° 18351-16 constituyen casos paradigmáticos que analizan la constitucionalidad de las «normas de ejecución presupuestarias» que frecuentemente la Asamblea Legislativa incluye en la ley anual de presupuesto.

En estos casos, el Legislativo había aprobado normas que violaban tanto el principio de anualidad como la iniciativa exclusiva del Ejecutivo, al imponer condiciones de subejecución para la asignación presupuestaria del año siguiente o al obligar al Ejecutivo a presentar presupuestos extraordinarios con contenidos específicos no definidos por la autoridad competente.

La Sala Constitucional anuló sistemáticamente estas normas, sosteniendo que el Poder Legislativo no puede «violar potestades constitucionales exclusivas y excluyentes del Poder Ejecutivo» en materia presupuestaria. Esta línea jurisprudencial funciona como un escudo protector para la Dirección General, garantizando que su potestad técnica de formulación presupuestaria no sea usurpada ni mediatizada por interferencias políticas del Poder Legislativo.

Sin embargo, la misma jurisprudencia constitucional ha establecido límites claros al poder de la Dirección General. El Voto N° 10608-2020 constituye posiblemente el pronunciamiento doctrinal más importante sobre estas limitaciones. En este caso se presentó un conflicto normativo directo entre el Ministerio de Hacienda, actuando a través de la Dirección General invocando principios generales de equilibrio presupuestario, y la Caja Costarricense de Seguro Social, invocando las normas especiales de seguridad social del artículo 73 constitucional.

La Sala Constitucional resolvió la antinomia aplicando el principio de especialidad normativa, determinando que el mandato constitucional de sostenibilidad de la seguridad social prevalece sobre los principios generales de equilibrio presupuestario. La decisión establece textualmente que el constituyente «eliminó las potestades que tuviera que enfrentar durante los trámites presupuestarios ordinarios ante la Dirección General de Presupuesto Nacional» cuando se trata de garantizar la sostenibilidad del sistema de seguridad social.

La potestad de la Dirección General de «reducir o suprimir» partidas presupuestarias, establecida en el artículo 177 constitucional, encuentra límites infranqueables en los «pisos» o destinos específicos fijados directamente por la Constitución Política.

Para el Poder Judicial, el mismo artículo 177 que otorga amplias potestades a la Dirección General simultáneamente se las limita de manera específica. La Dirección General debe asignar obligatoriamente al Poder Judicial «una suma no menor del seis por ciento de los ingresos ordinarios» del Estado. La única facultad de la Dirección General, cuando considera que la suma solicitada excede las necesidades, es incluir la diferencia «como exceso, con un plan de inversión adicional, para que la Asamblea Legislativa determine lo que corresponda». En ningún caso puede la Dirección General reducir el porcentaje mínimo del seis por ciento.

Para la educación pública, el artículo 78 constitucional establece que el gasto público en educación «no será inferior al ocho por ciento anual del producto interno bruto». La Dirección General está jurídicamente obligada a formular el presupuesto respetando este piso constitucional, independientemente de las restricciones fiscales o las prioridades de política económica que pudieran sugerir una asignación menor.

El Voto N° 000380-2025, citado en la nota de SINALIEVI a la Ley de Presupuesto 2025, demuestra la efectividad práctica de esta limitación. Esta resolución declaró un proyecto de presupuesto «inconstitucional por omisión, en cuanto dejó de establecer el porcentaje correspondiente al 8%… para financiar la Educación Pública». Esta jurisprudencia evidencia que la Dirección General no puede, ni siquiera invocando la sostenibilidad fiscal o el cumplimiento de la regla fiscal, incumplir un mandato constitucional expreso.

El análisis del marco normativo y jurisprudencial revela que la Dirección General opera en la práctica moderna como un gestor de escasez, funcionando dentro de lo que podría denominarse el «gran torniquete» fiscal costarricense: debe administrar un presupuesto que se encuentra simultáneamente presionado por pisos constitucionales rígidos y techos legales inflexibles.

La introducción de la Regla Fiscal mediante el Título IV de la Ley N° 9635 ha redefinido fundamentalmente la misión de la Dirección General. Su objetivo primordial ha transitado desde el control tradicional de la legalidad hacia el control de la sostenibilidad fiscal, requiriendo que el crecimiento del gasto corriente no supere los límites establecidos por la regla.

Esta transformación ha convertido a la Dirección General en la ejecutora práctica de la regla fiscal, generando conflictos directos con ministerios sectoriales y especialmente con las instituciones descentralizadas. Informes especializados de la Contraloría General de la República han criticado la metodología de aplicación de la regla, señalando que genera «efectos diversos y desiguales» entre las entidades públicas y provoca «dificultades operativas» significativas.

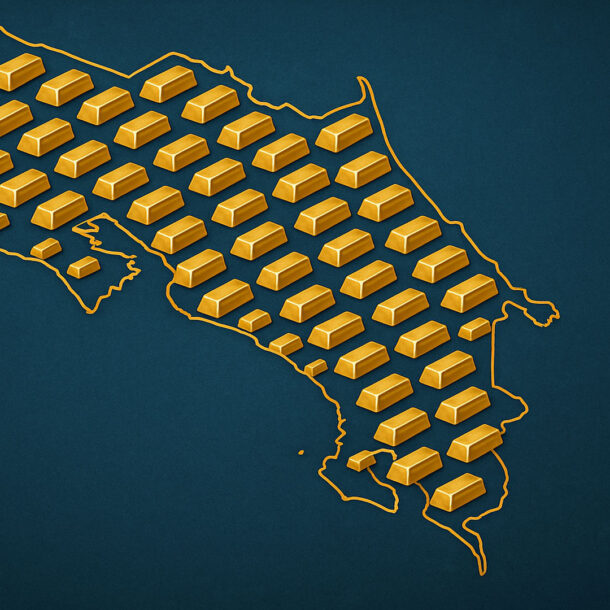

La situación se complica porque el Presupuesto Nacional formulado por la Dirección General representa únicamente aproximadamente el cincuenta por ciento del gasto total del sector público no financiero. El cincuenta por ciento restante se ejecuta en el sector descentralizado, cuyos presupuestos son aprobados directamente por la Contraloría General y escapan en gran medida a la rectoría de formulación de la Dirección General.

Dentro del cincuenta por ciento que la Dirección General sí gestiona directamente, un porcentaje mayoritario se encuentra pre-asignado por mandatos constitucionales: el ocho por ciento del PIB para educación, el seis por ciento de los ingresos ordinarios para el Poder Judicial, la cuota estatal a la Caja Costarricense de Seguro Social y el diez por ciento de ingresos ordinarios para las municipalidades.

Esta estructura de asignaciones obligatorias significa que la discrecionalidad real de la Dirección General y de la Autoridad Presupuestaria para destinar recursos a nuevas prioridades públicas resulta extraordinariamente limitada, concentrándose en rubros específicos como seguridad ciudadana, infraestructura no educativa y programas sociales focalizados.

La consecuencia directa de operar dentro del «gran torniquete» fiscal es que la Dirección General debe ejercer una microgestión sobre los escasos rubros de gasto discrecional que permanecen bajo su control directo. El instrumento jurídico fundamental para este control detallado son las «Normas de ejecución presupuestarias» que se incluyen anualmente en la ley de presupuesto.

Las normas de ejecución del Presupuesto 2025, contenidas en el Artículo 7 de la Ley N° 10620, ilustran claramente cómo la Dirección General ejerce control sobre el gasto en la práctica contemporánea. La limitación de traslados prohíbe a los órganos destinar ahorros en las partidas de remuneraciones y otros rubros específicos para incrementar otras partidas, permitiendo a la Dirección General capturar esos ahorros para el control del déficit fiscal.

El manejo restrictivo de plazas prohíbe crear nuevas plazas y congela el uso de las plazas vacantes existentes, salvo autorización expresa de la Autoridad Presupuestaria, que debe incluir una evaluación de impacto sobre el cumplimiento de la regla fiscal. Esta constituye la herramienta principal de la Dirección General para hacer cumplir la regla fiscal a nivel del servicio civil.

La revisión obligatoria de alquileres exige a todos los órganos realizar evaluaciones de costo-beneficio de sus contratos de arrendamiento y enviarlas a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria para valorar opciones de reducción de costos. Este nivel de microgestión representa una respuesta directa a la rigidez estructural del sistema, pero genera tensiones operativas significativas con las entidades ejecutoras.

Para valorar apropiadamente el modelo costarricense resulta útil contrastarlo con las experiencias de oficinas de presupuesto de otras jurisdicciones que representan mejores prácticas reconocidas internacionalmente, como Chile y México.

La Dirección de Presupuestos de Chile presenta similitudes estructurales significativas con la Dirección General costarricense, funcionando como un organismo técnico altamente influyente que depende organizacionalmente del Ministerio de Hacienda chileno. Sin embargo, Chile ha sido reconocido consistentemente por la OCDE por la fortaleza y eficiencia de su sistema presupuestario.

Los informes especializados de 2025 destacan las fortalezas principales del modelo chileno: un marco legal «bien establecido, con un cronograma claro y estable», un «alto nivel de transparencia y acceso público a información presupuestaria», y una «destacada competencia técnica» de los funcionarios especializados.

La principal lección del modelo chileno radica en su sistema consolidado de «presupuesto por resultados informado». Este modelo, de aplicación obligatoria para todos los ministerios, asocia sistemáticamente los recursos públicos «a resultados y metas específicas, cambiando el foco desde la producción de bienes y servicios hacia resultados medibles de impacto en la ciudadanía».

Esta orientación representa una evolución significativa respecto al modelo costarricense. Aunque la Dirección General debe doctrinalmente seguir el principio de programación establecido en el artículo 5e de la Ley 8131, en la práctica operativa permanece anclada en el control de insumos y en el control fiscal. El desafío para Costa Rica consiste en evolucionar hacia el modelo chileno, donde la asignación presupuestaria se fundamenta en la eficiencia comprobada y el impacto medible del gasto público.

El modelo mexicano presenta una diferencia institucional fundamental respecto tanto al costarricense como al chileno. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas funciona como un «cuerpo técnico y académico» que depende organizacionalmente de la Cámara de Diputados, es decir, del Poder Legislativo mexicano.

El propósito específico del Centro consiste en «proveer información técnica, objetiva, imparcial y oportuna» a los legisladores para apoyar efectivamente su función constitucional de análisis y aprobación del presupuesto nacional. Esta estructura institucional genera impactos significativos en la calidad del proceso presupuestario.

El modelo mexicano fortalece sustancialmente la capacidad técnica de la Comisión de Presupuesto del Congreso, rompe el monopolio tradicional de información técnica que normalmente ostenta el Poder Ejecutivo, permite una negociación más equilibrada y transparente entre los poderes, y se posiciona como un «referente reconocido» e imparcial en los debates presupuestarios.

Esta experiencia revela una debilidad estructural importante en el modelo costarricense. La Asamblea Legislativa carece de un órgano técnico robusto e independiente comparable al Centro mexicano. Para el análisis del proyecto de presupuesto, la Asamblea depende casi exclusivamente del informe técnico de la Contraloría General de la República y de la información proporcionada por la propia Dirección General.

Esta asimetría informativa fortalece desproporcionadamente la posición negociadora de la Dirección General durante las discusiones presupuestarias, ya que constituye prácticamente la única entidad con un panorama técnico completo y actualizado de las finanzas públicas nacionales. La creación de una capacidad técnica independiente en la Asamblea Legislativa podría equilibrar significativamente la calidad del control político sobre la formulación y ejecución presupuestaria.

El marco jurídico y la praxis operativa de la Dirección General enfrentan desafíos estructurales fundamentales que definirán el futuro de la gestión fiscal costarricense. El principal desafío no es meramente de gestión administrativa, sino de naturaleza jurídico-estructural: la incompatibilidad creciente del marco normativo vigente.

La Dirección General se encuentra obligada a administrar un sistema que es constitucionalmente rígido, con pisos de gasto inflexibles establecidos para educación, Poder Judicial y seguridad social, pero que simultáneamente está legalmente constreñido por el techo impuesto por la Regla Fiscal de la Ley 9635.

Este conflicto normativo entre mandatos constitucionales y limitaciones legales genera una parálisis progresiva en la asignación efectiva de recursos y constituye la fuente principal de los litigios ante la Sala Constitucional, que debe resolver caso por caso qué norma prevalece cuando se presentan conflictos irreconciliables.

Esta situación resulta institucionalmente insostenible y requiere una reforma estructural, probablemente de rango constitucional, que redefina las prioridades del Estado costarricense y otorgue a la Dirección General un marco normativo coherente y operativamente viable para el ejercicio de sus competencias técnicas.

La Dirección General debe completar su evolución institucional para mantener su relevancia estratégica en el sistema financiero nacional. Su enfoque histórico de control de legalidad y su enfoque actual de control fiscal, aunque necesarios, resultan insuficientes para las demandas de la gestión pública moderna.

El desafío principal consiste en transitar efectivamente hacia un sistema de Presupuesto por Resultados, siguiendo las recomendaciones de la OCDE y las mejores prácticas implementadas exitosamente por la Dirección de Presupuestos chilena. Esta transición implica vincular jurídica y operativamente la asignación de recursos, función central de la Dirección General, con la planificación estratégica nacional coordinada por el Ministerio de Planificación y con la medición rigurosa del valor público generado por el gasto ejecutado.

Esta evolución requiere superar la orientación tradicional hacia la simple ejecución correcta de partidas presupuestarias para avanzar hacia la evaluación sistemática del impacto social y económico de las inversiones públicas. La Dirección General debe desarrollar capacidades técnicas para la medición de resultados, la evaluación de políticas públicas y la optimización de la asignación de recursos basada en evidencia empírica de efectividad.

La complejidad creciente de la administración financiera moderna impide que la Dirección General continúe operando como una entidad aislada de formulación presupuestaria. La naturaleza interconectada de las finanzas públicas contemporáneas exige una coordinación estratégica y operativa permanente con otros rectores sectoriales del Ministerio de Hacienda.

La coordinación con la Dirección de Crédito Público resulta fundamental para definir estratégicamente las fuentes de financiamiento que hacen viable la ejecución del presupuesto formulado. La gestión moderna del endeudamiento público requiere una visión integrada que vincule las necesidades de gasto identificadas en el presupuesto con las oportunidades y restricciones del mercado financiero internacional y nacional.

La coordinación operativa con la Tesorería Nacional se ha vuelto crítica tras la implementación de la Ley 10495. La nueva arquitectura de liquidez centralizada exige una integración mucho más profunda entre la programación presupuestaria y la gestión de caja, requiriendo sistemas de información compartidos y procedimientos de coordinación diaria que superen las coordenadas tradicionales anuales del ciclo presupuestario.

La experiencia comparada y el análisis del marco normativo vigente sugieren la necesidad de implementar reformas específicas para fortalecer la efectividad de la Dirección General y su contribución al desarrollo nacional.

Una reforma estructural fundamental requiere iniciar un diálogo nacional amplio sobre la flexibilización de los destinos específicos constitucionales, o su redefinición para basarlos en resultados medibles en lugar de porcentajes fijos del PIB o los ingresos. Esta reforma otorgaría espacio fiscal y discrecionalidad técnica a la Dirección General para atender prioridades emergentes sin violar mandatos constitucionales.

La consolidación del Presupuesto por Resultados exige reformar la Ley 8131 para elevar esta metodología desde una simple técnica reglamentaria hacia un principio rector del sistema financiero, vinculando formalmente la asignación de recursos ejecutada por la Dirección General con las evaluaciones de impacto realizadas por el Ministerio de Planificación Nacional.

El equilibrio de poderes en el proceso presupuestario requiere considerar la creación de una oficina técnica de presupuesto adscrita a la Asamblea Legislativa, siguiendo el exitoso modelo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de México, para equilibrar la asimetría informativa actual y mejorar sustancialmente la calidad del control político democrático sobre la formulación y ejecución presupuestaria.

La rectoría ejercida por la Dirección General de Presupuesto Nacional no opera en un vacío tecnológico, sino que se materializa a través de plataformas digitales especializadas que han digitalizado progresivamente todo el ciclo presupuestario nacional. La evolución de estas herramientas tecnológicas constituye en sí misma un factor disruptivo que está redefiniendo tanto el poder como el alcance operativo de la Dirección.

El Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera, conocido nacionalmente como SIGAF, representa la plataforma tecnológica fundamental sobre la cual la Dirección General ejerce su rectoría técnica. Este sistema materializa operativamente el principio de «centralización normativa y desconcentración operativa» establecido en el artículo 51 del Reglamento 30058.

El SIGAF integra funcionalmente todos los subsistemas del Sistema de Administración Financiera, permitiendo que la Dirección General defina centralizadamente las estructuras programáticas, asigne techos presupuestarios diferenciados por entidad y reciba los anteproyectos de los ministerios utilizando formatos completamente estandarizados. Durante la fase de ejecución, el sistema registra automáticamente todas las etapas del gasto público: solicitado, comprometido, devengado y pagado, permitiendo a la Dirección General ejercer un control en tiempo real sobre la ejecución de la ley presupuestaria que formuló.

Esta capacidad de monitoreo continuo representa una revolución silenciosa en la gestión financiera pública, permitiendo identificar desviaciones, ajustar programaciones y corregir problemas operativos con una velocidad y precisión impensables bajo los sistemas manuales tradicionales.

La Ley N° 10495 sobre Manejo Eficiente de la Liquidez del Sector Público constituye el factor disruptivo más significativo para la Dirección General desde la introducción de la Regla Fiscal. Su impacto está redefiniendo fundamentalmente la relación tradicional de poder entre la Dirección General y la Tesorería Nacional.

La ley crea el «Sistema de Cuentas del Sector Público», una arquitectura de caja única real administrada exclusivamente por la Tesorería Nacional. Este sistema no constituye una simple reforma administrativa, sino una transformación estructural que afecta la esencia misma del poder financiero público.

El mecanismo disruptivo principal radica en la interoperabilidad obligatoria: la ley establece que todos los pagos del sector público y, fundamentalmente, todas las transferencias presupuestarias que constituyen el núcleo del gasto no salarial del Gobierno, deben pasar obligatoriamente por las «plataformas interoperables» que provee y administra exclusivamente la Tesorería Nacional.

Esta transformación ha generado una nueva jerarquía del poder financiero que altera la distribución tradicional de competencias. Bajo el régimen anterior de la Ley 8131, el poder efectivo de ejecución residía claramente en la Dirección General. La Dirección aprobaba el presupuesto y coordinaba con la Tesorería la programación financiera de la ejecución, manteniendo la Tesorería un rol fundamentalmente ejecutor de los pagos programados por la Dirección General.

Bajo el nuevo régimen de la Ley 10495, aunque la Dirección General mantiene la competencia para aprobar el presupuesto y otorgar la autorización legal para gastar, la Tesorería Nacional controla ahora toda la liquidez pública a través del Sistema de Cuentas y tiene la potestad legal de «disponer de los recursos depositados y no requeridos» para operaciones de gestión de liquidez según el artículo 30 de la ley.

Esta redistribución significa que la ejecución efectiva de cualquier transferencia, aunque esté legalmente aprobada por la Dirección General en el presupuesto, depende ahora de la disponibilidad de caja en tiempo real gestionada exclusivamente por la Tesorería Nacional. La tecnología y la nueva normativa han subordinado la programación presupuestaria tradicional a la gestión de liquidez, trasladando el poder real de ejecución de la Dirección General hacia la Tesorería Nacional.

La transformación tecnológica del sistema financiero público se encuentra apenas en sus etapas iniciales, con desarrollos emergentes que prometen revolutionar aún más profundamente las competencias y métodos de trabajo de la Dirección General.

La incorporación de inteligencia artificial en la formulación presupuestaria representa el siguiente horizonte de modernización. Se proyecta el uso de IA para la modelación macroeconómica avanzada, la proyección de escenarios fiscales dinámicos que consideren múltiples variables simultáneamente, la detección automática de anomalías en los anteproyectos presentados por las entidades, y la optimización algorítmica de la asignación de recursos basada en análisis predictivo de resultados.

Estas capacidades permitirían a la Dirección General superar las limitaciones de las estimaciones estáticas actuales para desarrollar presupuestos adaptativos que se ajusten automáticamente a cambios en las condiciones económicas, demográficas o sociales.

La implementación de tecnología blockchain representa el potencial disruptivo más significativo para la fase de ejecución presupuestaria. El uso de tecnología de contabilidad distribuida permitiría registrar cada etapa del gasto público en una cadena de bloques inmutable y completamente transparente.

Esta tecnología garantizaría una trazabilidad absoluta e inviolable de los fondos públicos desde la autorización inicial por parte de la Dirección General hasta el beneficiario final de los recursos, revolutionando tanto el control a posteriori ejercido por la Contraloría General como las estrategias de prevención y detección de corrupción en el manejo de recursos públicos.

Los principales desafíos para esta transformación tecnológica incluyen garantizar la ciberseguridad integral de la Hacienda Pública, desarrollar protocolos de protección de datos que cumplan con estándares internacionales, y capacitar efectivamente a los miles de funcionarios de unidades ejecutoras en el uso productivo de estas nuevas tecnologías especializadas.

El análisis exhaustivo realizado sobre la Dirección General de Presupuesto Nacional revela que esta entidad trasciende ampliamente la conceptualización de un departamento administrativo convencional para constituirse en el órgano técnico fundamental donde convergen las decisiones de política fiscal más importantes del Estado costarricense.

La naturaleza jurídica de la Dirección General se define por su condición de brazo técnico especializado que ejecuta la potestad constitucional exclusiva del Poder Ejecutivo para la formulación del Presupuesto de la República, conforme al mandato del artículo 177 de la Constitución Política. Su poder real y efectivo emana específicamente de su designación como órgano rector del Subsistema de Presupuesto, establecida en el artículo 32 de la Ley 8131, que le confiere potestades normativas técnicas de alcance nacional.

Las limitaciones de su poder, aunque la potestad sea amplia en su concepción legal, están jurídicamente definidas por múltiples actores y instancias. Hacia el exterior, enfrenta el control de la Contraloría General de la República según el artículo 184 constitucional y, de manera particularmente contundente, las delimitaciones establecidas por la jurisprudencia de la Sala Constitucional.

La jurisprudencia constitucional ha demostrado que la potestad de la Dirección General, emanada del artículo 177, debe ceder ante mandatos constitucionales específicos del Estado Social de Derecho, estableciendo así una jerarquía clara de normas constitucionales en materia financiera donde los fines superiores del Estado prevalecen sobre los principios generales de gestión presupuestaria.

En su praxis operativa contemporánea, la Dirección General funciona como un gestor altamente especializado de escasez fiscal, operando dentro de lo que se ha denominado el «gran torniquete» del sistema financiero costarricense: presionada simultáneamente por pisos constitucionales de gasto que son rígidos e inflexibles, y techos legales de gasto establecidos por la Regla Fiscal de la Ley 9635.

Esta tensión estructural la obliga a ejercer una microgestión detallada, a través de las normas de ejecución presupuestaria, sobre el mínimo gasto discrecional disponible, generando conflictos operativos con las entidades ejecutoras pero garantizando el cumplimiento de los parámetros fiscales establecidos legalmente.

El factor tecnológico, impulsado centralmente por la Ley N° 10495, ha iniciado un proceso de profundo desplazamiento del poder efectivo de ejecución financiera que, aunque silencioso en términos mediáticos, resulta fundamental para comprender el futuro del sistema financiero público.

La centralización de toda la liquidez pública y todos los pagos gubernamentales en las plataformas interoperables administradas por la Tesorería Nacional ha transferido el poder de facto de la ejecución desde la Dirección General, tradicionalmente centrada en la programación presupuestaria anual, hacia la Tesorería Nacional, ahora enfocada en la gestión diaria de liquidez y flujos de caja.

Esta transformación no es meramente administrativa sino que refleja un cambio paradigmático desde un modelo basado en la autorización legal de gasto hacia un modelo fundamentado en la disponibilidad real y verificable de recursos financieros. La Dirección General mantiene su competencia para autorizar legalmente el gasto, pero la ejecución efectiva depende ahora de decisiones operativas de la Tesorería Nacional sobre disponibilidad de liquidez.

Esta investigación contribuye al desarrollo de la doctrina jurídica nacional mediante la sistematización y clarificación de conceptos fundamentales que hasta ahora habían permanecido dispersos en la normativa y la jurisprudencia.

La diferenciación doctrinal entre la Autoridad Presupuestaria, que representa el eje político-discrecional del sistema según el artículo 21 de la Ley 8131, y la Dirección General de Presupuesto Nacional, que constituye el eje técnico-reglado según el artículo 32 de la misma ley, aporta claridad conceptual fundamental para el análisis correcto de responsabilidades y competencias en el sistema financiero.

El análisis del Voto 10608-2020 de la Sala Constitucional permite establecer una jerarquía clara de normas constitucionales en materia financiera, demostrando que el poder técnico de la Dirección General no es absoluto sino que se subordina a los fines superiores del Estado Social de Derecho, particularmente los establecidos en el artículo 73 constitucional sobre seguridad social.

La identificación de la Ley N° 10495 como el hito normativo que redefine la ejecución presupuestaria contemporánea aporta una nueva teoría sobre el funcionamiento del sistema financiero, que ha transitado desde un modelo tradicional basado en la autorización presupuestaria hacia un modelo moderno fundamentado en la disponibilidad verificable de liquidez.

La Dirección General de Presupuesto Nacional se encuentra en una encrucijada institucional crítica que determinará su relevancia futura en el sistema financiero nacional. Su rol histórico como formulador y controlador de la legalidad del gasto está siendo superado por las demandas contemporáneas de sostenibilidad fiscal y eficiencia en la gestión pública.

La supervivencia de la Dirección General como un órgano estratégicamente relevante depende fundamentalmente de su capacidad para completar exitosamente su transformación institucional: debe evolucionar desde su función tradicional de controlador de insumos y verificador de legalidad hacia el rol de gestor estratégico de valor público medible.

Esta transformación exige la adopción integral del Presupuesto por Resultados, siguiendo las mejores prácticas documentadas por la OCDE y implementadas exitosamente por la Dirección de Presupuestos chilena. Requiere también el liderazgo en la integración de tecnologías avanzadas, incluyendo sistemas integrados de administración financiera, inteligencia artificial para la optimización de asignaciones, y blockchain para la transparencia y trazabilidad, todo orientado a optimizar la asignación de recursos en un entorno que será permanentemente caracterizado por la rigidez estructural y la escasez financiera.

El éxito de esta transformación no depende únicamente de la voluntad institucional de la Dirección General, sino que requiere reformas estructurales del marco normativo que resuelvan las contradicciones actuales entre mandatos constitucionales y restricciones legales, proporcionando un marco coherente y operativamente viable para el ejercicio de las competencias técnicas especializadas.

La modernización del sistema presupuestario costarricense, con la Dirección General como su órgano rector, representa uno de los desafíos más importantes para la construcción de un Estado eficiente, transparente y orientado al bienestar ciudadano en las próximas décadas. El éxito de esta empresa determinará significativamente la capacidad del país para enfrentar los desafíos del desarrollo sostenible en un contexto de recursos limitados y demandas sociales crecientes.

¡Cuando está en juego lo que más importa,

solo la perfección es aceptable!

Porque la verdadera justicia requiere excelencia, dedicamos nuestro tiempo a quienes entienden que

un servicio jurídico excepcional es una inversión, no un gasto.